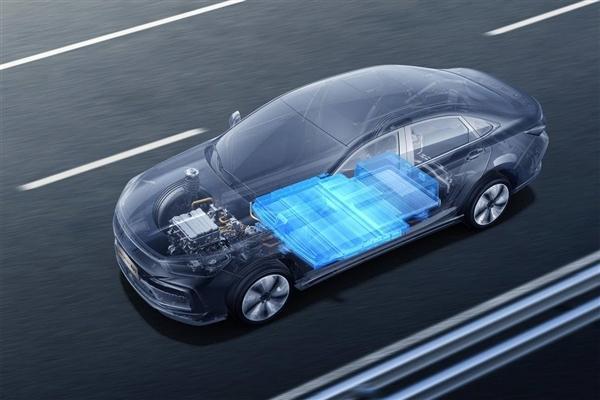

近年来,新能源汽车的零百加速纪录不断被刷新,从3.3秒到2.9秒再到1.9秒。这些被称为“性能怪兽”的车型在城市道路和高速公路上随处可见。曾经只有百万级超跑才能达到的5秒内零百加速,如今已成为20万元级新能源车的标配,甚至一些入门级车型也将加速性能作为核心卖点。

“更快就是更好”这一理念逐渐在新能源汽车领域流行,成为许多车企营销的关键逻辑。在这种导向下,越来越多的车企在动力参数上竞争激烈,试图以极致的加速性能吸引消费者。这种氛围也促使消费者对性能参数的关注度逐年增加。“速度够不够快”、“加速够不够猛”、“推背感强不强”这些本应属于小众性能车爱好者的考量,正成为一些普通消费者购车时的重要选项。

然而,追求加速度也带来诸多安全隐患。部分车企将核心安全技术研发排在了表面参数之后。事实上,在城市道路中,受限于红绿灯、车流密度、限速规定和路况等因素,几乎不存在需要5秒内完成百公里加速的场景。过强的动力输出让车辆在起步或超车时更难精准操控,对驾驶者的预判能力和操作熟练度提出了极高要求。近年来,多起因加速失控导致的悲剧提醒我们,当车辆性能超出常人生理反应极限时,更快的速度反而容易引发不可测的事故。

为应对这一问题,公安部发布了《机动车运行安全技术条件》征求意见稿,提出了一系列硬核条款,如“零百加速不低于5秒”和“踏板误踩抑制”。该征求意见稿要求车辆出厂时的默认模式需满足零百加速不低于5秒,驾驶员需通过主动操作才能切换至运动模式。这一流程设计旨在对驾驶者进行安全警示,使他们在日常驾驶中处于更平稳可控的状态,从而减少因动力过剩引发的操作失误。